※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

2025年5月、政府は「今後5年間で実質賃金を5%引き上げる」ことを正式に目標として掲げました。これは、毎年1%ずつ、購買力としての賃金を増やしていくことを意味します。

一見すると控えめに見えるこの目標。しかし実現には年2%の物価上昇が前提とされており、名目賃金を毎年3%以上上げなければ達成できないという、意外とハードルの高い内容となっています。

この記事では、政府のこの方針が何を意味するのか、そして実現に向けた課題や見通しを、経済学的な観点から整理してみましょう。

僕は一橋大学大学院の経済学研究科で行動経済学について研究していました。経済学の面白さ、社会での有用性を広げるため、当ブログを開設しました。

このブログ(Economix)では経済学と大好きなガジェットを中心に情報発信しています。

なぜ「実質賃金1%上昇」を掲げたのか?

実質賃金とは、インフレなどを考慮して実際の購買力を示す指標です。単に給料が上がっても、物価も同じだけ上がっていれば、生活は良くなっていない、ということになります。

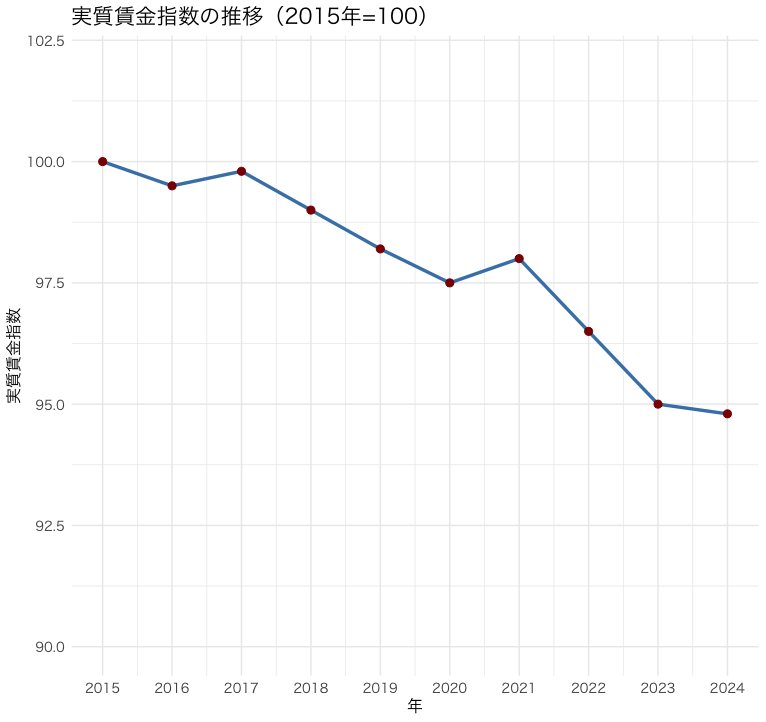

近年の日本では、名目賃金の上昇は続いているものの、それを上回る物価上昇によって実質賃金はマイナス基調が続いていました。たとえば2022〜2024年は3年連続で実質賃金が減少しています。

政府が今回「実質1%ずつ上げる」と明示した背景には、物価上昇を伴う中でも、生活水準を向上させたいという明確な姿勢があります。

さらに、国際的な比較では、OECD平均を日本の実質賃金が大きく下回っている現状もあり、国際競争力や人材流出への懸念もあると考えられます。

年1%の実質賃金上昇、実現のハードルは?

導入でも述べた通り、この目標は年2%のインフレ率を前提としています。つまり、物価が毎年2%上がる中で実質賃金を1%上げるには、名目賃金を少なくとも年3%以上引き上げる必要があります。

しかし、ここ数年の実績を見ても、名目賃金が3%以上継続的に伸びるのは容易ではありません。

さらに、企業側の視点から見ると、3%の賃上げは単なる人件費増では済みません。売上の成長、価格転嫁の許容、労働生産性の改善など、構造的な変化が求められます。

また、非正規雇用や中小企業など、賃上げが難しいセクターが多いのも日本経済の特徴です。この目標は、全体としての底上げをどう実現するかが大きな課題となります。

実現のために求められる経済政策は?

では、この実質賃金の上昇目標を支えるには、どのような対策が必要となるのでしょうか。

経済政策などでは以下のものが考えられます。

- 物価目標との整合性のある金融政策(日銀のインフレ目標2%とのバランス)

- 中小企業への賃上げ補助制度の強化

- 成長産業への労働移動促進

- 教育・リスキリングによる労働生産性の向上

つまり、単なる「賃上げのお願い」ではなく、経済構造の変革を後押しする政策が求められるわけです。

ここで重要なのは、インフレが進む中で「実質賃金が上がる」ことを目指す以上、物価上昇を超えるだけの生産性や所得の増加をどう生むか、という点です。これはまさに「成長と分配の両立」という、日本経済が長らく抱える命題でもあります。

私たちにとって何が重要なのか?

最後に、こうした政策目標が掲げられたとき、私たち生活者・労働者にとって何が大事なのでしょうか?

まず、実質賃金の話は「どれだけ豊かに生活できるか」という非常に現実的な話題です。つまり、自分の給与が増えても、それ以上に物価が上がっていたら意味がありません。

こうした視点で、「賃上げ率」だけでなく「物価との関係」や「実質値」に目を向けることが大切です。

また、賃金を上げられる企業とそうでない企業の差、職種間・地域間の格差も今後の注目ポイントです。そうした格差を是正するような政策や労働市場の変化にも、注視が必要です。

まとめ

政府の「実質賃金年1%上昇」目標は、数字の小ささに反して実現には多くの前提条件が必要であり、日本経済の構造的な課題がそのまま表れているテーマです。

個人としても、自らの給与と物価を意識しつつ、社会全体がどう変わろうとしているのか、情報をしっかり捉えていく必要があるでしょう。