※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

はじめに

「価格ってどうやって決まるの?」

私たちは日常の中で、無意識のうちにたくさんの「価格」に触れています。スーパーでの野菜の値段、ガジェットのセール価格、さらには電気代やガソリン代まで──その背後には、「需要と供給」という経済の基本原理が働いています。

本記事では、ミクロ経済学の中でも最も基本的かつ重要なテーマである「需要と供給」について解説します。なぜ価格が変動するのか、なぜ同じ商品でも時期によって値段が違うのか、そうした疑問に答えながら、市場で価格がどのように決まるのかをやさしく丁寧に学んでいきましょう。

「経済学って難しそう…」と感じる方でも安心して読めるように、身近な例や図解も交えて解説していきます。

ぜひ、日々のニュースや買い物の見方がちょっと変わる体験をしてみてください。

僕は一橋大学大学院の経済学研究科で行動経済学について研究していました。経済学の面白さ、社会での有用性を広げるため、当ブログを開設しました。

このブログ(Economix)では経済学と大好きなガジェットを中心に情報発信しています。

需要と供給とは?:市場の基本メカニズムを理解する

経済活動の中心には、「市場でモノやサービスの価格がどう決まるか」という大きな問いがあります。その答えを導くカギが「需要と供給」という考え方です。

需要とは?

需要とは、「ある価格で買いたいと思う量」のことです。たとえば、最新のスマートフォンが10万円で販売されているとします。高額すぎると感じる人が多ければ、買う人は減り、価格が下がれば買う人は増えるでしょう。これが需要の基本的な動きです。

※関連記事:【連載①】経済学の基本:経済主体・希少性・資源配分の考え方

供給とは?

供給とは、「ある価格で売りたいと思う量」のことです。スマートフォンを製造する企業は、価格が高ければ高いほど利益が出やすくなるため、たくさん作って売りたいと考えるようになります。

つまり、価格が高いと供給量は増え、価格が安いと供給量は減る。これが供給の基本です。

需要と供給の交点=市場価格

価格が上がると需要は減り、供給は増える。逆に価格が下がると需要は増え、供給は減る。このバランスが取れた点が「均衡価格(市場価格)」であり、そこでの取引量が「均衡取引量」になります。

【実生活での例】

- 新型ゲーム機の発売直後、需要が供給を上回り価格が高騰する。

- 気候条件が良くて野菜が豊作だと、供給が増えて価格が下がる。

こうした現象を日常で目にするたびに、「これは需要と供給で説明できる」と思えるようになると、経済の見方が変わってきます。

※価格変動の背後にある「価格弾力性」については、【連載⑤】で詳しく扱います。

需要曲線と供給曲線:図で見る価格と取引量の関係

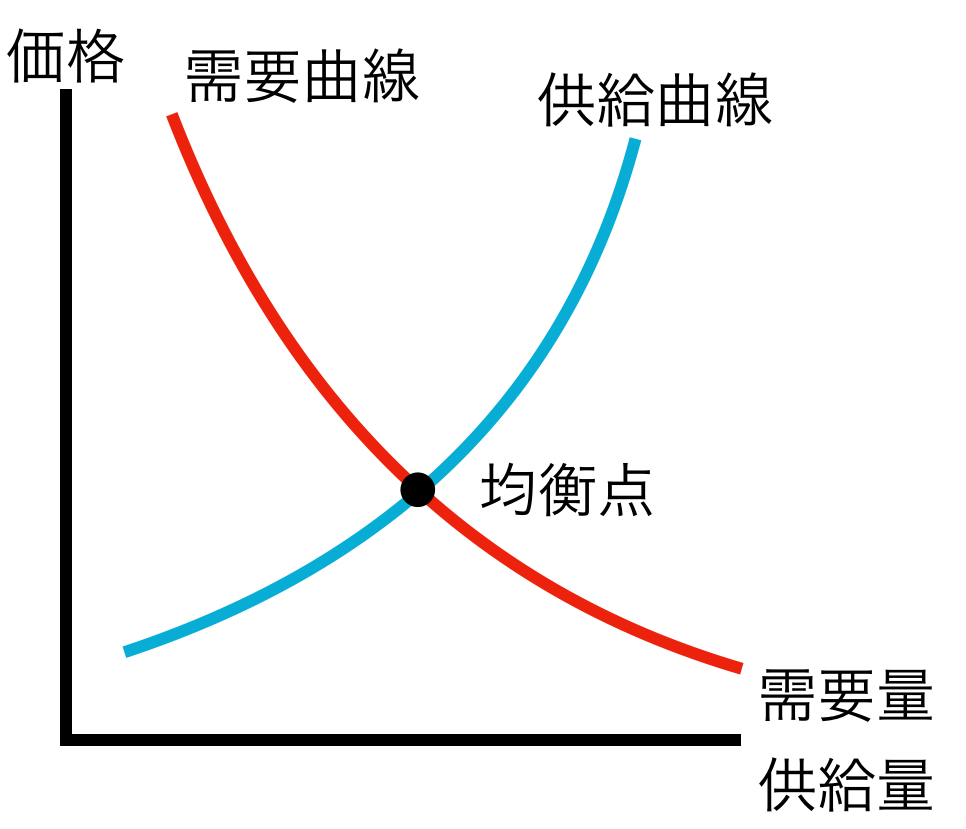

前章では「需要は価格が下がると増え、供給は価格が上がると増える」という関係を学びました。ここでは、その関係を「グラフ(曲線)」で表す方法を紹介します。視覚的に理解することで、経済学的な考え方がより身につきやすくなります。

需要曲線とは?

需要曲線は、価格が下がると需要量が増えるという関係を示す、右下がりの曲線です。たとえば、下記のような関係があるとしましょう:

| 価格(円) | 需要量(個) |

| 1000 | 10 |

| 800 | 20 |

| 600 | 30 |

| 400 | 40 |

| 200 | 50 |

このデータをグラフにすると、価格が下がるにつれて、買いたい人が増える様子がよく分かります。

供給曲線とは?

供給曲線は、価格が上がると供給量が増えるという関係を示す、右上がりの曲線です。例えば:

| 価格(円) | 供給量(個) |

| 1000 | 50 |

| 800 | 40 |

| 600 | 30 |

| 400 | 20 |

| 200 | 10 |

このように、価格が高くなると「たくさん売りたい」と考える企業が増えることがわかります。

均衡点とは?

需要曲線と供給曲線が交差する点、それが均衡点です。この点において「買いたい量」と「売りたい量」が一致し、市場が自然と安定します。このときの価格が均衡価格(市場価格)、数量が均衡取引量です。

補足:なぜ重要?

需要曲線と供給曲線の概念は、このあと学ぶ「政府の介入」「課税・補助金」「価格弾力性」などのトピックでも繰り返し登場します。今の段階でしっかりとイメージをつかんでおくことが、今後の理解に役立ちます。

※「需要と供給の均衡点と政府の介入」については【連載④】や【連載⑤】で詳しく扱います。

市場の変化と価格の動き──需要・供給の変化がもたらす影響

これまでに学んだように、価格は「需要と供給」のバランスによって決まります。しかし現実の市場では、価格や取引量は常に変化しています。それはなぜでしょうか?

答えはシンプルです。需要や供給の状況が日々変わっているからです。

人々の好みや流行、季節の移り変わり、災害、政策、原材料価格など、価格を動かす要因は多岐にわたります。

この章では、需要や供給が変化したときに、市場価格や取引量がどう動くのかを具体例とともに見ていきましょう。

需要が増加した場合:猛暑と扇風機の例

たとえば、猛暑の影響でエアコンや扇風機、冷却グッズなどの需要が急増したとします。こうした状況では、需要曲線が右にシフトします。

その結果として、価格が上昇(希少になり、消費者がより高くても購入)し、取引量も増加(多くの人が購入する)します。

実例として、扇風機の価格変動をみてみると以下のようになります。

- 夏の記録的猛暑により家電量販店では扇風機が品薄に

- 一部の人気モデルはネット上でプレミア価格に

- 通常5,000円程度のものが、7,000円以上で取引されるケースも

このように、需要の急増によって価格が押し上げられる現象は、季節商品や流行商品などで日常的に起きています。

供給が減少した場合:半導体不足による影響

今度は、供給側に変化があった場合を見てみましょう。

たとえば、2021年以降、半導体の世界的な供給不足が起こり、多くの製品の生産が停滞しました。こうした状況では、供給曲線が左にシフトします。

その結果として、価格が上昇(供給が減って希少性が増す)し、取引量は減少(物が足りないため)します。

実例として、スマートリング市場の供給制限を見てみましょう。

健康志向の高まりでスマートリングの人気が急上昇しました。

しかし、需要が供給を超えたため、Ring Connなどの一部モデルでは部品供給が追いつかず出荷停止になりました。

その結果、中古市場で価格が高騰し、定価以上で売買される状況も見られました。(転売ですね)

※関連記事:「スマートリング徹底比較:Oura / Ultrahuman / Soxai / EVERING / RingConn」

政策の影響

需要や供給の変化は、政府の政策によっても引き起こされます。

たとえば、

- 関税の引き上げ → 海外製品の価格が上昇 → 供給減少

- 補助金の導入 → 消費者の購買意欲が増す → 需要増加

これらも市場価格や取引量に明確な影響を与えます。

2025年4月のトランプ氏の関税に関わる政策はここに大きな影響をもたらしたわけです。

※関連記事:「関税とは?初心者向けに基本をやさしく解説」

小さな変化が価格を動かす

私たちが日常的に目にする価格の上がり下がりの背景には、必ず需要と供給の変化があります。

ニュースで「円安の影響で輸入品が値上がり」「人気商品の販売停止」などを目にしたとき、それを単なる出来事として捉えるのではなく、「需要と供給のバランスが崩れた結果だ」と考えることが、経済学的な視点を育てる第一歩です。

次章では、需要と供給の「どれくらい動くか」を測る重要な概念、「価格弾力性」について解説していきます。これによって、価格変化に対する消費者や企業の反応をより深く理解できるようになります。

おわりに──市場は“見えざる手”で動く?

私たちが日々の生活で接する商品の価格──それは、ただ店が決めているわけではありません。背後には「買いたい人」と「売りたい人」のせめぎ合いがあり、そのバランス点として“価格”が決まります。

今回はそのメカニズムを、「需要」と「供給」の視点から見てきました。

- 需要が増えると価格が上がりやすい

- 供給が増えると価格は下がりやすい

- 価格が変動することで、需給のバランスが自然に調整される

この一連の仕組みこそが、アダム・スミスの言う「見えざる手」の働きです。

次回は、需要の背後にある「人の選択」に踏み込んでいきます。限られたお金の中で、人はどのように満足度(効用)を最大化しようとするのか?

そのカギを握るのが「限界効用」という考え方です。

※次回:「限界効用とは?合理的な選択と消費行動を理解しよう」

関連書籍のご紹介

経済学の基礎をさらに深く学びたい方には、以下の書籍がおすすめです。

- 『マンキュー入門経済学』:わかりやすさに定評のある世界的な定番テキスト

- 『ミクロ経済学の第一歩』:初学者をターゲットとした一冊

ミクロ経済学の概要については以下を参考にして見てください。