※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

はじめに:経済学ってなに?

「経済学」と聞くと、難しい数式やお金の話をイメージする人も多いかもしれません。でも実は、経済学は日常のあらゆる選択に関わる、とても身近な学問です。

たとえば「今日は外食するか、お弁当にするか」「電車で行くか、自転車で行くか」——これらの選択の背後には、限られた時間やお金、労力といった“資源”をどう使うかという判断が存在します。

この連載では、大学のミクロ経済学の授業で学ぶ基本的な内容を、初心者にもわかりやすく解説していきます。第1回は「経済主体」「希少性」「資源配分」といった、経済学の出発点となる概念について学んでいきましょう。

僕は一橋大学大学院の経済学研究科で行動経済学について研究していました。経済学の面白さ、社会での有用性を広げるため、当ブログを開設しました。

このブログ(Economix)では経済学と大好きなガジェットを中心に情報発信しています。

そもそもミクロ経済学って何?という人はこちらを参考にしてもらえると理解が深まると思います。

経済主体とは?3つのプレイヤー

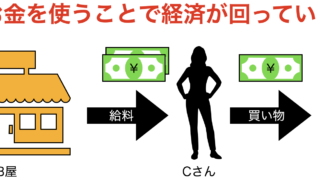

経済の中では、さまざまな人や組織が関わって財やサービスをやり取りしています。これらの中心的なプレイヤーを「経済主体」と呼びます。主に次の3つに分類されます。

【経済主体の3分類】

| 経済主体 | 役割 |

| 家計 | 消費を行い、労働力を提供する |

| 企業 | 財やサービスを生産し、販売する |

| 政府 | 税金を徴収し、公共サービスを提供 |

- 家計は消費の中心であり、働いて所得を得て、商品やサービスを購入します。

- 企業は、商品やサービスを生産し、利益を求めて販売します。

- 政府は税金を通じて財源を確保し、教育や医療などの公共サービスを提供します。

これらの主体のやり取りによって、経済は成り立っています。

希少性とは?なぜ「足りない」が経済を動かすのか

経済学を理解する上で最も重要なキーワードの1つが「希少性(scarcity)」です。

私たちの欲求は無限ですが、それを満たすための資源(お金、時間、モノ)は有限です。この「足りなさ」が、選択を生み、経済活動を生み出します。

例:

- 時間は1日24時間しかない

- お金には限りがある

- 材料や労働力も無限ではない

このような制約があるからこそ、私たちは「どれを優先するか」を考えなければならず、ここに経済学の出番があるのです。

選択とトレードオフ:限られた資源をどう使うか

「何を選ぶか」は、常に「何をあきらめるか」と表裏一体です。この関係を「トレードオフ(trade-off)」と呼びます。

トレードオフの例

- 「アルバイトに行く」 vs 「その時間で友人と遊ぶ」

- 「外食する」 vs 「お金を貯めて旅行に使う」

このように、選択には常に「コスト」が伴います。経済学ではこれを「機会費用(opportunity cost)」と呼びます。

つまり、ある選択によって失う「次善の選択肢」の価値が、その選択のコストになるという考え方です。

後の連載で経済理論を学ぶにあたり、この機会費用という考え方は重要となってきます。しっかりと覚えておきましょう!

資源配分のしくみ:市場と政府の役割

私たちが行う選択の積み重ねは、社会全体の「資源の配分」に影響します。では、誰がそれを決めているのでしょうか?

主に2つの仕組みがあります。

【資源配分のメカニズム】

| 方法 | 説明 |

| 市場経済 | 価格の変動により、需要と供給のバランスで決定 |

| 計画経済 | 政府が配分を決定(例:社会主義国家) |

現代の多くの国では、市場経済が中心です。たとえば、リンゴの価格が高ければ、消費者は買うのを控え、生産者はもっと作ろうとします。このような価格と資源の配分調整を「見えざる手」と言ったりします。

一方で、教育や医療のような分野では、政府が介入し、公平性を重視した配分が行われます。

市場に任せきってしまうと価格が高騰しすぎる等の問題が発生するため、公共のものについては政府が介入して安定させてくれるのです。

この点については別途「公共経済学」という分野になります。

今後紹介できる機会があれば紹介したいなと思います。

まとめ:経済学的なモノの見方を身につけよう

今回のまとめです。

- 経済主体は「家計・企業・政府」の3つ

- 資源には限りがあり、希少性が選択を生む

- 選択にはトレードオフと機会費用がつきもの

- 社会全体の資源配分は、市場や政府によって行われている

経済学は「限られた資源をどう使うか」を考える学問です。

この視点を身につけることで、日常生活の見え方が大きく変わってきます。次回は、ミクロ経済学の基本中の基本、「需要と供給」について学んでいきましょう!

ミクロ経済学を学ぶ上でおすすめのテキスト等について紹介しているので併せてどうぞ!